知道吗?你每天走过的石板桥是文物哦

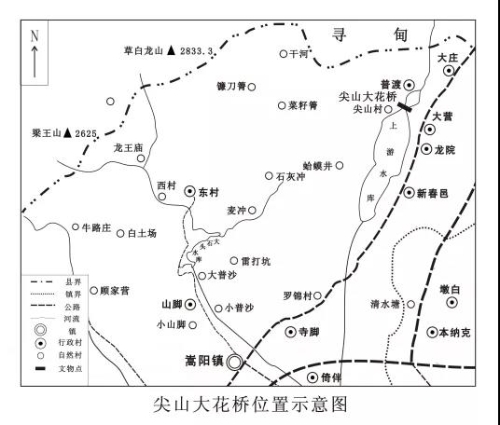

尖山村大花桥,原为革命桥,俗称大花桥,位于嵩阳街道普渡社区尖山村东部约200米,跨于流入上游水库进水口的果马河河道上,东西走向,为两墩三孔青石拱桥。桥身全长23.2米,宽6.1米,矢高5米。三孔跨度相等,皆为5米,可通舟楫。桥面为水泥路面,坡度为0%。桥拱为圆心拱,拱券用打制规范的楔形条石砌筑。两侧石柱护栏宽33厘米,高60厘米,拼接成灯笼形状。河道中两桥墩用青石砌筑似船形基础,北方进水方向成尖状分水墩,南部圆状分水墩,利于减小水流对桥墩的冲击,尖状水墩带水闸功能。结构坚实,至今仍供车辆通行。

该桥始建于1967年6月20日,于1968年5月1日竣工,共四个望柱,分布于桥身两头。东边北部石柱护栏额部呈三角体,下部刻有“五角星”、“三面红旗”图案、“独有英雄驱虎豹,更无豪杰怕熊罴”,“革命桥”字样,因此该桥也称“革命桥”。东边西部石柱护栏刻有“手扶拖拉机”图案、“不管风吹浪打,胜似闲庭信步”、“共用民工50000余”字样。西边两个石柱护栏分别刻毛泽东词《满江红》和《送瘟神》。桥栏造型优美,排列组合成灯笼图案。桥拱上方刻有和平鸽、五角星、红旗等图案,具有强烈的时代感。

历史沿革:

尖山大花桥该桥始建于1967年6月20日,于1968年5月1日竣工。据桥西边望柱所刻,该桥共用民工50000余,建成后是连接尖山村与213国道的主干道。

2009年,第三次全国不可移动文物普查,该桥被列为登记文物。

近日,县政府决定将尖山村大花桥确定为第六批县级文物保护单位同时列入的还有:南冲村大寺、下矣铎村恩铭不朽碑,这些文物在你们村吗?

接下来,小编将为大家详细介绍这两处历史古迹

嵩明县杨林镇南冲村大寺

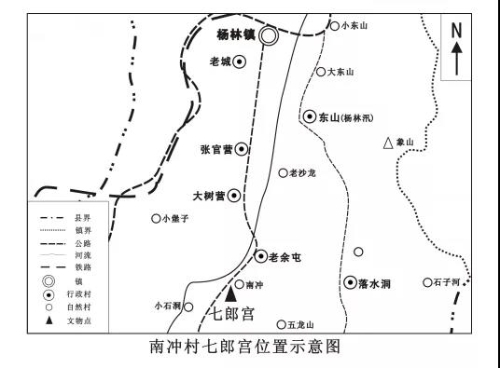

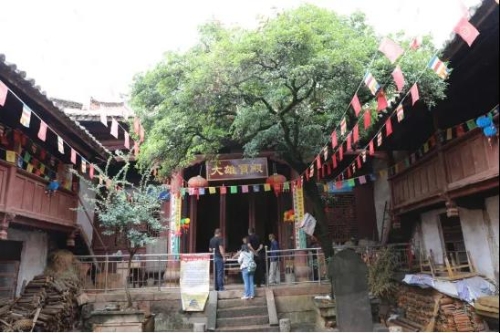

南冲村大寺位于嵩明县杨林镇老余屯村委会南冲村中部,当地村民也称“土主庙”、“七郎宫”,坐南向北,四合院布局,占地面积330平方米。院落中轴线南端为正殿,面阔三间10.7米,进深8.7米。为单檐悬山顶。七檩抬梁式土木结构建筑,前设轩顶檐廊,五级垂带踏步。檐枋、垫板、吊柱木雕精美。北端为倒座,共二层,面阔10.7米,进深5.35米。东、西厢房两层三间,面阔8.84米,进深4.2米。均为垂柱楼,有回廊相通。天井内设甬道。该寺保存清代的建筑风格装饰,整体质朴稳重。

该寺始建年代不详,现存建筑应为清代。寺内现存《土主庙功德碑记碑》一通、清光绪四年(1878年)立《杨林南冲水利碑》一通、正殿悬挂的嵩明儒学训导李映昌清同治十三年(1874年)撰写的楹联一幅。该建筑具有一定的历史价值和艺术价值。

历史沿革:

1968年至1984年间用作小学。

1959年,庙内设立人民公社食堂,东厢房用作粮仓。

1998年,改名为“七郎宫”。

2009年,第三次全国不可移动文物普查,该寺被列为登记文物。

2019年正式改名为“普应寺”。2019年村集体集资更换瓦屋面。现寺为该村宗教活动场所。

嵩明县杨桥街道办事处下矣铎村恩铭不朽碑

该碑立于嵩明县杨桥街道办事处大院内,青石质地,高172厘米,宽76厘米,厚17厘米。碑阳上部从右到左横书,阴刻“恩铭不朽”四字,每字约10×7厘米。碑文正书,阴刻,右行,正文18行,满行40字。撰文、书丹、刻石者不详,于清嘉庆五年(1800年),由嵩明州中和里(矣铎村)士庶刊立。

碑文由两部分组成。主体部分记载兵部侍郎兼都察院右副都御使、云南府正堂、嵩明州正堂关于严禁差役下乡执行公务时勒索财物酒食、派用民夫等行为的告示;碑文后部分附刊一首四言绝句,表达立碑士民对此举的感受和赞誉。该碑是研究清代行政管理及廉政建设的实物资料,具有一定的历史价值。

历史沿革:

清嘉庆五年(1800年),由嵩明州中和里(矣铎村)士庶刊立。

2009年,第三次全国不可以动文物普查时被列为登记文物。

2020年3月,嵩明县杨桥街道办事处将其从下矣铎村西迁移至杨桥街道办事处大院小亭内,并为碑体重新镶嵌了碑座和保护罩。