数说嵩明县改革开放40年

革故鼎新谋发展 蹄疾步稳谱新篇

——数说嵩明县改革开放40年

1978年12月18日中国共产党第十一届中央委员会第三次全会在北京举行,距离今天整整40周年。40年众志成城,40年砥砺奋进,40年春风化雨。

改革开放40年,嵩明紧扣时代变革脉搏,踏准改革发展节拍,扩大对内对外开放,突破封闭单一的发展模式,经济社会发生了巨大变化,人民的幸福指数不断提升。特别是党的十八大以来,县委、县政府扎实推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,主动服务和融入昆明区域性中心城市建设,不断夯实“1+5”产业发展平台,健全完善“一主五新”城市发展体系,全面加快宜居宜业新辅城建设,全县经济稳步增长,各项事业协调发展,社会大局和谐稳定,为与全市同步全面建成小康社会奠定了坚实基础。

嵩明县改革开放40年历程

40年来,嵩明同全国一道,从农村家庭联产承包责任制开始,经历了从农村到城市,从农业到工业,从生产到流通的全方位变革。以改革发端,到深化改革,到全面深化改革,改革逐渐深入,阶段性特征较为明显,大致可分五个阶段:

(一)农村改革破冰前行,各项改革初步展开(1979—1984年)

1979年底,全县农村试行以生产小组承包的农业生产责任制,改革率先从农村取得突破,拉开了经济体制改革的序幕。

1982年底,全县农村普遍实行家庭联产承包责任制。1984年撤销人民公社,嵩明经济焕发出新的生机与活力。至1984年,全县地区生产总值达1.30亿元,年均增长15.4%,为1978年的2.03倍;农林牧渔业总产值达0.62亿元,年均增长6.9%;粮食产量达13.15万吨,年均增长4.3%。

(二)农村改革转向城市,多种经营体制逐步推行(1985—1990年)

1984年10月,党的十二届三中全会确定社会主义经济是“公有制基础上的有计划的商品经济”。嵩明在全面推行联产承包责任制的同时,逐步转向发展多种经营方式。

1985年取消粮食统购制,实行合同定购、市场收购,进一步扩大农户经营自主权。同年,嵩阳镇办水泥厂投入生产,当年产1万多吨。

1986年嵩明被国家农牧渔业部列为全国商品粮基地县。

1987年由联合国粮食计划署援建的WFP—2814水产项目开工实施,建成规范化精养鱼池5050亩。

1988年推进多种经营体制改革。嵩明从发展单一农业,逐步转变为农、林、牧、副、渔全面发展新格局。至1990年,全县地区生产总值达1.97亿元,年均增长8.7%,为1978年的3.08倍;农林牧渔业总产值达1.54亿元,年均增长20.2%;粮食产量达12.55万吨,年均增长1.4%。

(三)市场经济主体地位确立,“园区”开发建设探索行进(1991—2000年)

1992年9月,嵩明县正式设立杨林工业开发试验区,“为全省县乡工业的改革和发展提供经验”,至2000年,引进项目55个,投资和协议资金6亿多元。

1999年,由国家立项建设的云南省现代化农业示范区开工建设,规划占地1.2万亩,投资额3.6亿元,至2000年底,完成首期2500亩的开发和招商,7家中外合资或独资企业入园组织生产。2000年,全县地区生产总值达11.91亿元,年均增长16.0%,实现两位数增长,为1978年的18.60倍。其中,1996年地区生产总值突破十亿元,达10.21亿元。

(三)市场经济日益完善,各项改革纵深推进(2001—2011年)

党的十六大以来,嵩明朝着市场化改革方向,全面推进财税体制、金融体制、县属国有和城镇集体企业等领域的改革,坚定不移推动工业化、城镇化和农业现代化进程,经济实力显著增强。至2011年,全县地区生产总值突破五十亿大关,达58.08亿元,年均增长11.1%,继续保持两位数的高速增长,为1978年的90.75倍。

(四)全面深化改革铿锵发力,城乡统筹协调并进(2012年起至今)

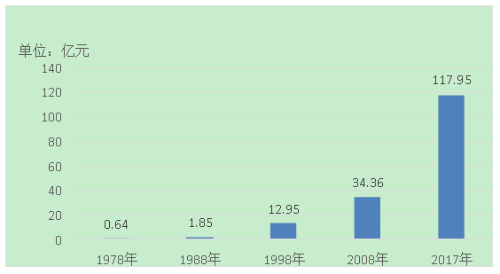

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高举改革开放大旗,果断作出全面深化改革的重大战略决策,党的十九大再次明确昭示了“坚定不移将新时代改革进行到底” 的决心。嵩明县全面贯彻发展新理念,准确把握经济新常态,主动服务和融入昆明区域性国际中心城市建设,描绘出建设宜居宜业新辅城的美好蓝图。至2017年,全县地区生产总值达117.95亿元,年均增长11.4%,平均每年增长9.15亿元,年均净增经济总量约相当于20年前(即1998年)一年的总量,为1978年的184.30倍。其中,2016年地区生产总值突破百亿大关,达107.94亿元。

嵩明县改革开放40年取得成就

经过40年的改革和发展,嵩明各个领域成就斐然。改革的成效既写在县域经济的“颜值”上,也体现在人民群众实打实的获得感上。

(一)经济发展量质并举,综合实力显著增强

40年来,嵩明经济持续快速发展,经济总量连上新台阶,增量规模显著扩大,发展质量明显提升。2015年、2016年、2017年全省县域经济综合考评排名中,分别位列第10位、第11位、第15位。

1、经济总量持续扩大

1978年全县地区生产总值达0.64亿元,2017年达117.95亿元,40年翻了接近14番。人均地区生产总值从1978年的245元增加到2017年的36450元,增长150倍,年均增长13.3%。

图片12

2、发展质效水平提升

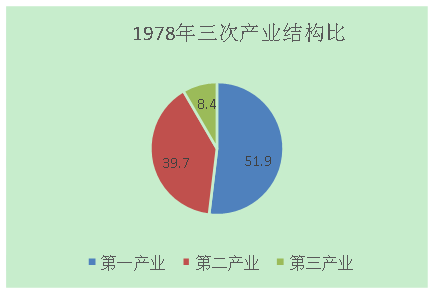

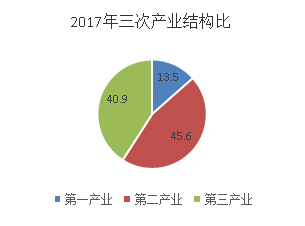

通过确立“优一产、强二产、兴三产”的发展思路,产业结构、所有制结构、城乡结构趋于合理。三次产业比例由1978的51.9:39.7 :8.4 调整为2017年的13.5:45.6:40.9。二、三产业占地区生产总值的比重,由1978年的48.1%上升到2017年的86.5%,逐步实现三次产业结构从“一二三”向“二三一”转变。

非公有制经济长足发展,1978年非公有制经济几乎为零,2017年非公有制经济增加值达64.68亿元,占GDP总量的54.8%。

全县社会消费品零售总额保持年均12.3%的增长;单位GDP能耗自2010年后控制在1吨标准煤以内。

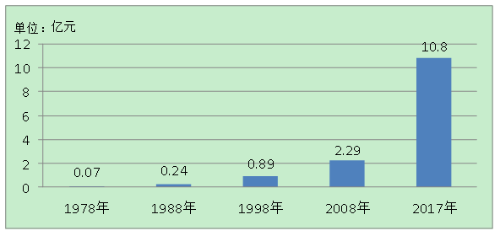

3、财政收入逐步攀升

40年,全县一般公共预算收入由1978年的0.07亿元增加至2017年的10.80亿元,年均增长13.6%。一般公共预算支出由1978年的0.06万元增加至2017年的25.56亿元,年均增长17.1%,增长426倍。

(二)三次产业融合发展,增长动力不断增强

40年来,嵩明经济发生了深刻变化,农业基础地位不断巩固,工业化进程加速推进,服务业呈现主体多元、业态多样的良好态势,三次产业迈上融合互动发展的快车道。

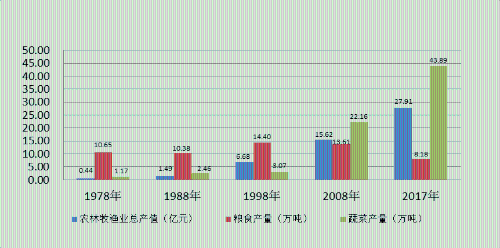

1、农业生产稳步发展

全县第一产业增加值由1978年的0.33亿元增加到2017年的15.94亿元,增长48倍,年均增长10.4%。

2017年,蔬菜、水果产量分别达43.89万吨、0.82万吨,比1978年增长37.51倍、6.96倍;

花卉种植从忽略不计到全国领先,产量达1232.1吨(鲜切花42893.9万枝),粮食产量为8.18万吨。

全县农林牧渔业总产值达27.91亿元,比1978年的0.44亿元增长63.43倍,年均增长11.2%。

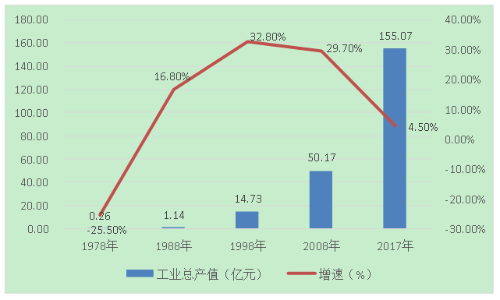

2、工业经济快速增长

全县工业增加值由1989年的0.34亿元增加至2017年的35.43亿元,增长104.20倍,年均增长12.5%。2017年,全县工业增加值占生产总值的比重为30.04%,规模工业固定资产达47.96亿元,为1989年的497.40倍,年均增长17.3%。全县有规模以上工业企业84家,其中,产值过亿元的企业32家。

3、第三产业长足发展

全县第三产业增加值从1978年的0.05亿元增加到2017年的48.21亿元,增长901倍,年均增长19.3%。其中,交通运输、仓储和邮政业增加值3.10 亿元,比1989年的0.07亿元增长42.34倍,年均增长24.5%;批零住餐业增加值9.77亿元,比1989年的0.15亿元增长65.2倍,年均增长15.5%;金融保险业增加值从忽略不计增加至2017年的4.01亿元;房地产业从无到有,2017年增加值为3.87亿元。文化旅游业快速发展,2017年共接待游客149.24万人次,旅游综合收入达2.74亿元,增长13.6%。第三产业呈现出主体多元化、业态多样化、传统服务业与现代服务业竞相发展的良好势头。

(三)深入推进改革创新,对外开放日益扩大

40年来,嵩明始终把改革作为加快发展的不竭动力,始终坚持以开放促改革、促调整、促发展,下功夫破除体制机制性障碍,让创新创业在嵩明这片热土上不断涌现。

1、持续发力深化改革

近年来,嵩明县以供给侧结构性改革为主线,深入推进“三去一降一补”, 2017年淘汰水泥落后产能46万吨,降低企业用电成本4500万元、停征、取消、降低涉企收费14项,为企业减负4.4亿元;深化“放管服”改革,公布权责清单6151项,清理保留行政许可172项,大力推进“互联网+政务服务”,持续优化营商环境,进一步深化教育、就业、医疗、社保等领域改革,不断增进民生福祉。

2、对外开放不断扩大

全县年进出口总额最高达24930万美元,比2011年的8870万美元增长28.66倍。2017年举办专题招商引资推介38次,成功引进亿元以上项目10个,实际到位内资171.38亿元,实际利用外资7014.99万美元,全方位、宽领域、多层次的对外开放格局逐步形成。

3、创新创业成效显著

近年来,大力实施创新驱动发展战略,积极鼓励引导企业增加科研投入,增强自主创新能力,积极培育高科技术企业。2017年,实施重点科技创新项目16项,新认定高新技术企业5家,专利申请授权190件,成功创建为省级科普示范县。

(五)基础设施显著改善,城乡面貌焕然一新

40年来,嵩明县加快城乡统筹、提高建管水平,加大基础设施项目建设力度,完善城市配套设施,全县固定资产投资总额年均增长26.5%,2017年达189.73亿元,交通、通信、环境等基础设施条件明显改善,城乡品质不断提升。

1、城市面貌大为改观

1984年,城区建成区面积仅为0.43平方公里,县城人口为1.2万人。至2017年,县城建成区面积扩大到 9.1平方公里,县城人口达7万人,城镇化率由2006年的20%提高到2017年的45.5%,城市发展空间不断拓展。县城供电、供水、供气、排污和垃圾处理等基础设施显著改善,新增绿地面积5.2万平方米,城区主干道亮化率达到100%。先后荣获“国家园林县城”“国家卫生县城”、“省先进平安县(市)区”等荣誉称号,一个充满活力、宜居宜业的新嵩明正在崛起。

2、交通通讯日趋便捷

县境内公路通车里程由1985年的522公里增至2017年的1116.3公里,高速公路达87公里,行政村公路硬化率达100%。2017年,全县电信业务总量达3.28亿元,固定电话用户1.3万户,移动电话用户数达39.4万户;接入互联网计算机用户数达6.7万户,行政村、新建小区实现宽带光纤、4G网络全覆盖。

3、生态建设取得实效

至2017年,全县森林覆盖率49.1%,县城环境空气质量国家二级标准达标率100%。牛栏江(嵩明段)出境断面水质持续稳定在III类,完成旧垃圾场封场和21个自然村40公里污水收集管网建设,义务植树83.8万株、森林抚育5000亩、高铁沿线面山绿化1000亩,关闭非煤矿山46个。圆满完成节能减排任务,万元地区生产总值能耗下降6%。

(六)民生保障持续加强,社会事业稳步发展

40年来,嵩明县坚持民生优先,在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”上持续发力,努力让改革发展成果更多更公平惠及全县人民,群众的获得感、幸福感不断增强。

1、教育医疗全面发展

财政用于科教文卫支出由1978年的0.01亿元增加至2017年的9.07亿元,每万人拥有专职教师数由1978年的79.8人增加至2017年的150.79人;全县卫生机构由1978年的12个增加至2017年的166个,医院和卫生院拥有床位总数由1978年的572张增加至2017年的1826张,卫生技术人员由1978年的556人增加至2017年2476人,每万人拥有医生数由1978年的11.4人增加至2017年的64.8人。

2、社会保障持续提升

全县参加基本养老保险职工人数从2003年的1.29万人增加至2017年的20.52万人,基本医疗保险参保人数从2003年的1.46万人增加至2017年的28.88万人。2017年,城镇职工失业保险累计参保18345人,生育保险累计参保23345 人,工伤保险累计参保34044人,各类社会保障参保覆盖率保持在95%以上。城乡救助体系进一步健全,民生兜底保障水平不断提升,获得政府最低生活保障的城镇和农村居民分别有594人和4106人,发放居民最低生活保障经费2805万元,其中,城镇713万元,农村2092万元。

3、居民生活不断改善

2017年,投入5400余万元实施五大类41项专项扶贫开发项目,推进易地扶贫搬迁项目2个,完成农村危房改造120户,73人建档立卡贫困人口实现脱贫;城镇新增就业2003人,实现农村劳动力转移就业1.1万人;分配保障性住房 8371套,解决1.5万人的住房困难问题。2017年,农村常住居民人均可支配收入为13386元,比1978年的101元增长132.53倍,年均增长20.27%;城镇常住居民人均可支配收入为36955元,比2008年的13787元增长2.68倍,年均增长12.1%。

回顾嵩明县改革开放40年,备受鼓舞,我们将继续坚持党的领导,立足嵩明县情,坚定发展自信,走跨越发展之路;坚持以经济建设为中心,完善产业平台,壮大实体经济,走特色发展之路;坚持改革开放,激发发展活力,扩大开放空间,走科学发展之路;坚持以人为本,办好民生实事,增进群众福祉,走和谐发展之路;坚持生态为基,加强生态建设,改善生态环境,走绿色发展之路。

淘沙见金,改革不惑。40年大潮激荡,每一天都是新的起点,我们将继续沿着改革开放这条创造历史的道路不断奋进,锲而不舍、再接再厉、一以贯之。新时代、新征程,嵩明县将涵养实干的态度,葆有实干的姿态,坚定不移推动全面深化改革向纵深发展,不断夯实“1+5”产业发展平台,健全完善“一主五新”城市发展体系,在决胜全面小康,加快宜居宜业新辅城建设中实现新作为。

县委改革办、县统计局、县史志办供稿

悦读嵩明综合整理